ボランティア勉強会 第39弾「被災地(能登半島)の今を知り、私たちにできることを考えよう」

ボランティアセンターでは、年に3~4回、ボランティア活動の活性化を目的として、登録ボランティアグループを対象にボランティア勉強会を開催しています。

今回の第39弾のテーマは、

「被災地(能登半島)の今を知り、私たちにできることを考えよう」

ふれあいセンター3階大会議室で開催しました。

必ず起こるとされる南海トラフ地震。小牧市も大きな被害が予想されます。万が一、被災したとき、私たちにどんなことができるでしょうか?

被災地の状況を知り、災害に備えるために、今の私たちにできることを一緒に考えていきます。

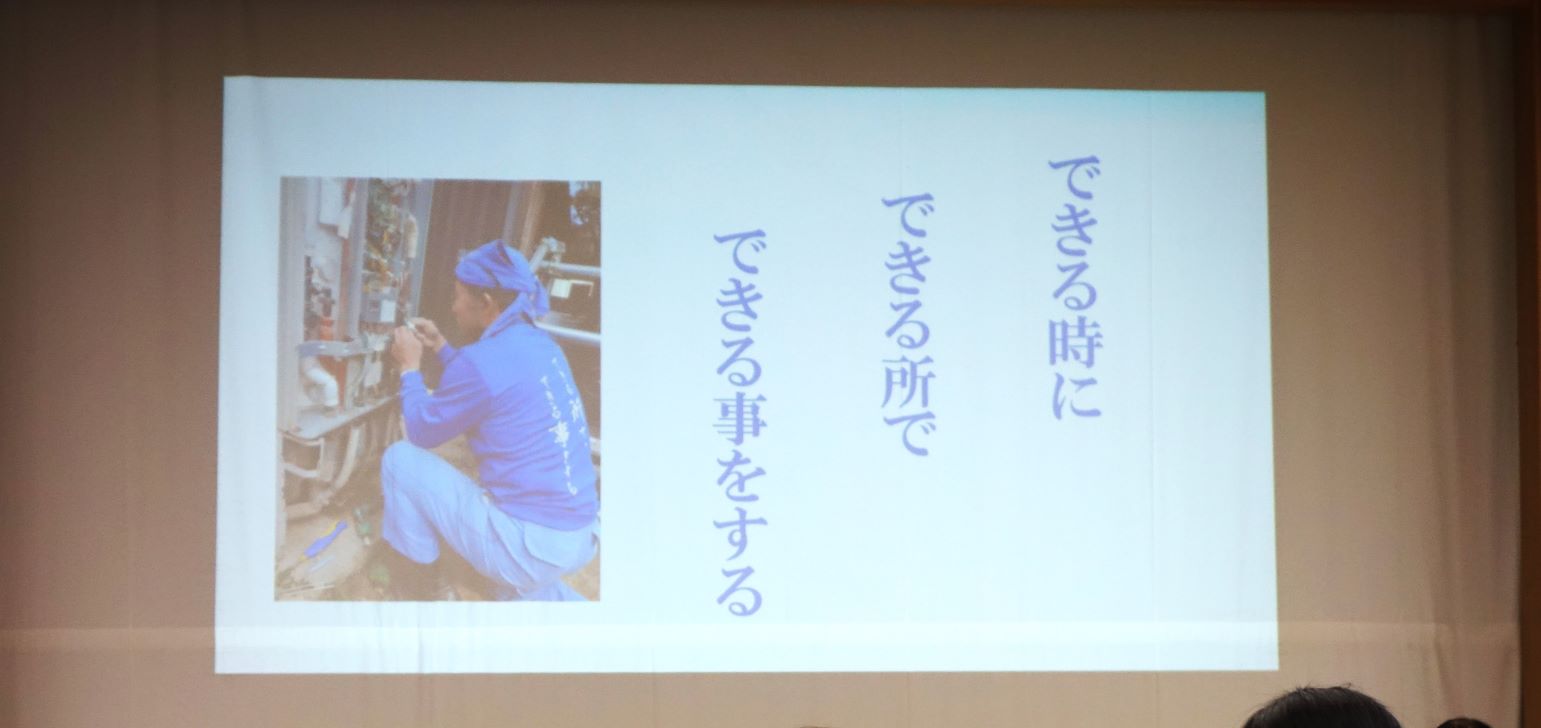

講師には、現在も能登半島で災害復旧支援ボランティアをされている

「チームふじさん」代表 藤野 龍夫氏にお越しいただきました。

(藤野氏のボランティア活動の略歴)

2012年 3月 福島県南相馬市 原発事故避難者宅の復興

2015年 9月 茨城県常総市 豪雨災害

2016年 4月 熊本県益城町 熊本地震

2018年 9月 大阪府岸和田市 台風21号災害

2022年 3月 福島県南相馬市 福島県沖地震災害

2023年 5月 石川県珠洲市 能登半島地震

2024年 1月~現在 石川県珠洲市 能登半島地震

藤野氏は小牧市在住で、2012年3月から災害ボランティア活動を始め、個人や団体(チームふじさん)として様々な災害地でボランティア活動を行っています。社協登録ボランティアグループの「小牧災害ボランティアネットの会」や「一寸奉仕こまき」にも所属し、活動しています。

今回の講演では、被災地(能登半島)での今までの活動や、支援活動をして感じたこと、災害への備えとして考えておくことなどを写真を交えて話してくださいました。

災害への備えの話では、停電時、断水時、トイレ、寝室、防災倉庫など、準備しておくべき物を例を挙げて話してくださったので、より具体的にイメージができたのではないかと思います。

◆ 参加者からの声(一部)

●地震は必ず来る、今かもしれないと思って、備えをする事が大切と、つくづく思いました。

●被災地のことがわかり、今後いろいろな面で自分の事、家族の事、考えていかなくてはと思いました。

●断水に備えて簡易トイレを多く準備しておきます。

●実際に現地でリアルに支援活動をされた経験を聞くことができ、改めて防災意識を高めるきっかけになりました。

南海トラフ地震、東南海トラフ地震は

— 藤野氏からのメッセージ —

近い将来、必ず起きます

能登半島地震を対岸の火事とせずに

自分の出来事と捉えてください

今後もボランティアの皆さんの活動に活かせるように、様々なテーマで開催を計画しています。

皆さまのまたのご参加をお待ちしています。

(VC 岡)